打击违法犯罪分子将不法收入据为己有或重新投入金融交易,维护社会财富分配和金融市场交易秩序;

打击为恐怖主义提供经济支持的行径,维护主权国家利益及民众生命财产安全;

打击公权力部门的腐败行为,维护社会公平正义、树立社会良好的道德风尚。

引言

反洗钱反恐融资监管在中国

01

突破一:扩张了“反洗钱”概念的内涵和外延

02

突破二:提升“风险为本”方法论到法律层级

在客户风险较低的情形,可采取简化的风险控制措施;

在客户风险较高的情形,采取强化的风险控制措施;

如客户风险超出机构风险控制能力,不得与客户建立业务关系或进行交易;

若客户风险超出机构风险控制能力,应中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系。

03

突破三:市场主体申报“受益所有人信息”制度

04

突破四:建立中国巨额现金收付申报制度

05

突破五:制定中国版的金融制裁名单

联合国安理会(UN Security Council)制定的制裁名单;

公安部发布的三批“东突”恐怖组织、恐怖分子名单。

国家反恐怖主义工作领导机构认定并公告的恐怖活动组织和人员名单;

为履行国际义务,由外交部发布的涉及定向金融制裁的名单;

对具有恐怖主义融资风险的个人和实体,或者对具有重大洗钱风险的个人和实体不采取措施可能造成严重后果的,由中国人民银行认定或者会同有关部门认定的名单。

06

突破六:扩大了中国人民银行的调查权

07

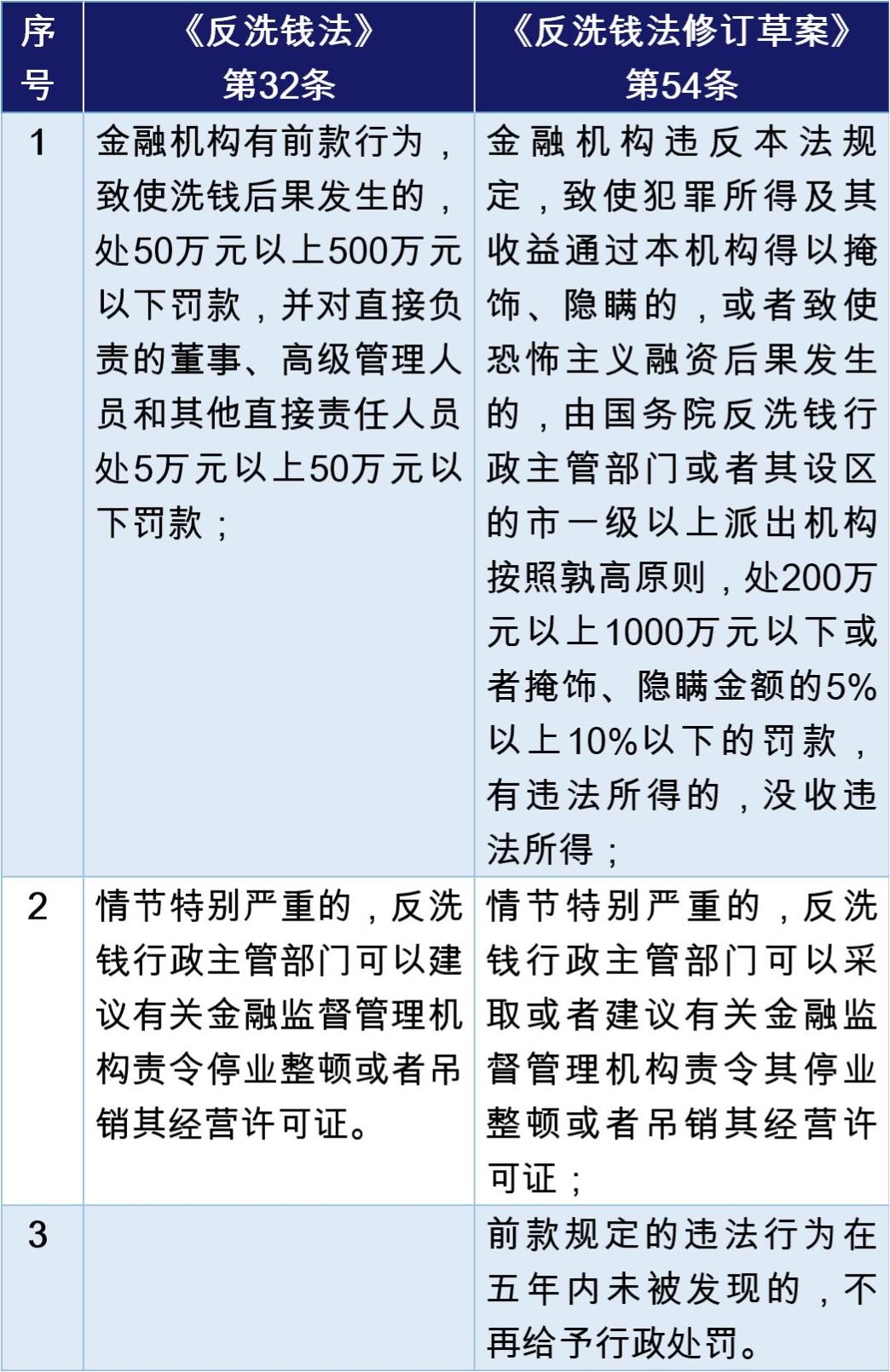

突破七:大幅增强反洗钱行政处罚惩戒性

08

结 语