“根据联合国粮食与农业组织(FAO)统计,农业用地释放出的温室气体相当于全球人为产生温室气体的30%。农业生态系统可以抵消掉80%自身生产的温室气体,农牧行业温室气体总排放量巨大,带来的可改善空间非常大。”

“水产品符合消费升级以及减碳大趋势,与农牧行业其他领域相比,整条产业链的利润分配也更为充裕,未来有望持续出现较好的投资机会,也是当下值得关注的产业链条。”

“随着全球素食主义者数量逐步提升,人造肉消费也在不断提升。目前全球植物肉市场规模约140亿美金,且每年以15%左右的复合增速增长。”

“2021年我们农牧行业建设的两个最重要的生物技术突破,一个是以二氧化碳为原料合成淀粉,一个是以一氧化碳为原料合成蛋白质,这两个技术突破了蛋白质与淀粉植物合成的时空限制,完成了用温室气体合成营养物质的技术突破,开辟了非传统动植物资源生产饲料原料的新途径。”

“渔光一体项目只是乡村振兴进程中一、二、三产业融合的初级尝试,未来农牧行业的产业融合还大有可为,绿色转型之路也会不断向前探索。”

以上是朱雀基金公募投资部基金经理王一昊12月18日在朱雀基金“赢在终局”2022年度策略会上发表的观点。以下是我们整理的演讲实录。

消费领域我们当下研究方向集中在品牌消费、物流供应链以及农林牧渔等领域。

品牌消费,我们看重的是龙头公司在品牌产品、渠道构建坚实壁垒后的中长期成长空间。物流供应链,我们看重的是10万亿级别的行业空间以及高质量高效率现代物流资源的稀缺性。农林牧渔行业,我们看重的是传统行业深度变革过程中,科技赋能带来的效率提升,以及农牧企业对乡村振兴的积极作用。

后期我们将继续关注一直受益于CPI向上和消费复苏的相关行业。本次报告我们结合双碳主题,着重汇报3060视角下传统农牧行业的绿色转型。

温室气体不仅是二氧化碳,“碳排大户”的隐忧

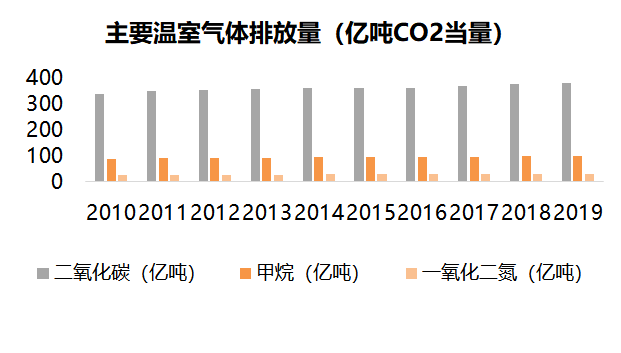

全球主要温室气体包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮,中国、美国、印度、俄罗斯、巴西、日本等国家都是主要的碳排放国家,温室气体当中二氧化碳释放量最高达到380亿吨,甲烷和氧化亚氮释放量分别相当于98.3亿吨和28.4亿吨二氧化碳含量。

数据源:PBL荷兰环境评估局

温室气体所产生的温室效应有所不同,一吨甲烷的温室效应相当于25吨二氧化碳当量,一吨氧化亚氮的温室效应相当于300吨二氧化碳当量。

农牧行业的温室气体排放主要是甲烷和氧化亚氮占比较高。我们来看一下农业碳排放的归根溯源,农业排放的温室气体当中,甲烷主要来自于加速反刍、粪便和稻田,甲烷主要在农作物、饲料或粪便等有机物无氧分解过程中产生。氧化亚氮主要来自于化肥的使用,当复合肥料使得土壤中的氮含量超过了植物生长的需要时,氧化亚氮就会得以释放,二氧化碳则来自于农业的能源消耗。从排放情况看,甲烷与一氧化二氮的主要排放国家均为农业大国。

下面我们讲一下碳排大户的隐忧,根据联合国粮食与农业组织(FAO)统计,农业用地释放出的温室气体相当于全球人为产生温室气体的30%。当然农业生态系统可以抵消掉80%自身生产的温室气体,农牧行业温室气体总排放量巨大,带来的可改善空间非常大。

根据粮农组织的数据显示,全球21%的二氧化碳排放来自于农业活动,53%的甲烷排放来自于农业活动,78%的一氧化二氮排放来自于农业活动。农业活动在三类温室气体中的排放占比都很高,尤其是甲烷和氧化亚氮。联盟组织估算到2050年全球人口有可能达到90亿甚至更高,农业至少要提供40%以上的粮食增长,包括粮食和动物蛋白才能养活全部人口。这种情况下减少农业部门的碳排放,将是未来很长一段时间全球所面临的重大挑战。

农业的绿色转型之路:水产养殖、植物蛋白、生物技术与能源赋能

农牧企业的绿色转型之路有哪些?我们在本次汇报中主要介绍4个维度,水产养殖、植物蛋白、生物技术和能源赋能。

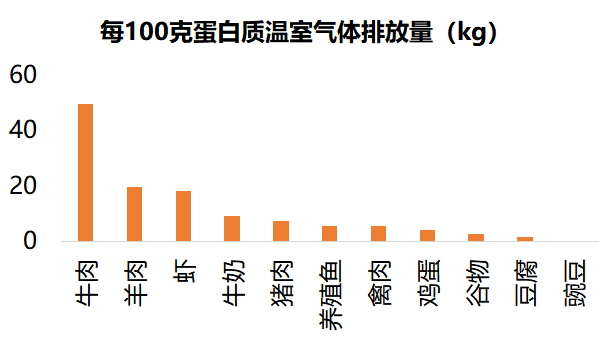

水产养殖方面,水产品所提供的蛋白均为低脂蛋白,水产品在生产过程中碳密集程度远低于猪牛羊等传统肉类,每100克鱼肉蛋白质所产产生的温室气体排放量仅5.9公斤,远低于传统牛肉、羊肉以及猪肉的温室气体排放量。

数据源:Our World in Data

水产品在提供低碳蛋白的同时,本身也符合消费升级的趋势。我们根据国家统计局的数据来看,我们国家人均水产品消费量每年都有明显的提升,这与传统的猪牛羊等蛋白肉类的消费量相比有明显的不同。与此同时,水产养殖提供的是低脂蛋白,营养健康且菜品档次也高于其他蛋白菜品,本身是符合消费升级的趋势的。

水产养殖既符合消费升级趋势,又符合减碳趋势,为什么不能在更大程度上进行推广呢?这里的重点在于成本端的降低,因为水产养殖涉及多个环节,种苗、饲料、动保以及技术服务水平都是决定最终成本的关键。

目前我国绝大多数水产品没有优质种苗,技术服务水平也跟不上,导致水产养殖的存活率低下。未来随着技术进步,水产品成本降低,农户收益提高,终端消费者受益,则有望达成。

部分企业也致力于将各种名特优的水产品种以更低的价格摆上百姓的餐桌,水产品符合消费升级以及减碳大趋势,与农牧行业其他领域相比,整条产业链的利润分配也更为充裕,未来有望持续出现较好的投资机会,也是当下值得关注的产业链条。

植物蛋白被称为“不排碳的肉”,但并不是完全不排碳,只是因为它的原料,比如豌豆的碳排放水平是远低于其他传统肉类。传统畜牧业是甲烷排放的最大来源,超过了其他行业的总和,植物肉的出现可以大幅降低温室气体排放,减少对水、土地能源的浪费。人造肉的减碳本质其实是使用低碳排原料去仿制高碳排蛋白,减少动物在反刍过程中由肠道消化引起的温室气体排放。

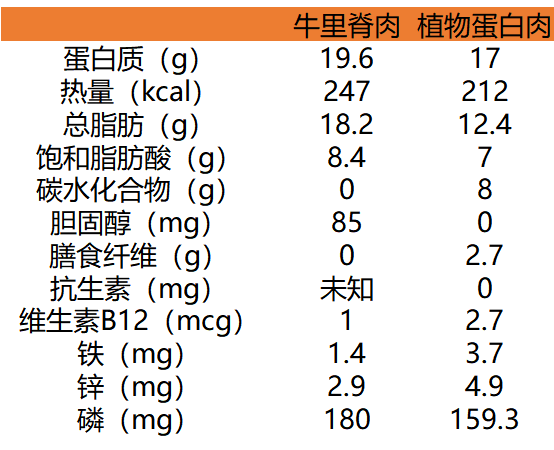

植物肉所使用的豌豆蛋白,每100克温室气体排放仅0.44公斤,远低于传统肉类。根据美国人造肉明星公司Beyond Meat招股说明书,植物肉的生产较普通食用肉的生产可减少90%的温室气体排放,减少99%的水资源,以及减少93%的土地和46%的能源。与此同时,植物肉为消费者提供了高质量蛋白,但脂肪胆固醇和饱和脂肪酸含量是明显更低。

100g植物蛋白肉与牛里脊肉成分对比

数据源:Impossible Foods 官网

随着全球素食主义者数量逐步提升,人造肉消费也在不断提升。目前全球植物肉市场规模约140亿美金,且每年以15%左右的复合增速增长。根据世界银行数据,美国素食主义者人数从14年的400万增长到18年的1600万,增长了4倍,而英国素食主义者人数在这期间增长了3倍。

植物肉优点众多,但是技术层面上仍在优化,目前阻碍低碳植物肉更大幅度替代传统肉食的主要问题,一个是成本,另一个是口味,这两个原因导致植物肉当下客群仍主要针对注重环保健康的中高端消费者。目前Beyond Meat植物肉均价5.5美元/磅,而美国农业部数据显示牛肉批发价是4美元/磅,猪肉批发价是1.5美元/磅。目前我国双塔食品在天猫上的人造肉价格是70元/184克,远高于当下猪肉价格约17块钱/公斤的水平。

此外,人造肉在口感方面与传统肉食品相比仍有差距,中国有很多传统豆制品,甚至在口感上是强于人造肉的,因而在国内推广有待时日。目前植物蛋白市场受到较多关注,有些人是想打开新的市场,有些人是怕被颠覆,相信未来随着技术进步,低碳植物肉市场空间会更加广阔。

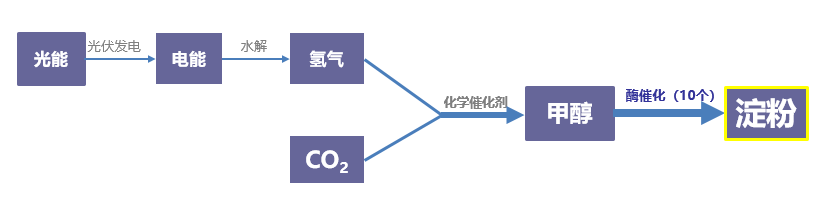

我们再来谈谈“肠道工厂革命”——生物技术的进步。2021年我们农牧行业建设的两个最重要的生物技术突破,一是以二氧化碳为原料合成淀粉,二是以一氧化碳为原料合成蛋白质,这两个技术突破了蛋白质与淀粉植物合成的时空限制,完成了用温室气体合成营养物质的技术突破,开辟了非传统动植物资源生产饲料原料的一个新途径。

二氧化碳为原料合成淀粉

资料源:朱雀基金整理

目前情况看,两个技术突破在实际应用方面仍需要一定时间。以二氧化碳合成淀粉为例,当下成本比传统原料高数百倍,前期无机物向有机物转化时使用的电能和化学催化剂,以及后期有机物之间的酶制剂催化都大幅抬高成本。

再以一氧化碳合成蛋白质为例,目前已经有产品推出,在饲料生产过程中用于替代鱼粉和豆粕原料,成本是传统原料成本的2-5倍,当下性价比不高,不过目前部分企业通过持续研发,争取在未来5-10年较大程度的降低成本,进而部分降低对海外进口饲料原料的依赖。

以上两个技术在成本端仍面临一定困境。哪些技术进步已经能逐步能够以较低的成本去解决农牧行业的碳排放问题呢?

这里罗列一些案例,比如饲用酶技术,一方面减碳,一方面替抗,饲用酶技术,目前部分企业使用细胞破壁酶,去搭配消化酶来帮助动物去消化植物和饲料当中难以消化的部分。通过提高和挖掘动物对饲料的利用率,减少动物的碳、磷、二氧化碳、甲烷等气体的排放,进而减少环境污染。

与此同时,其他的一些饲用酶,比如霉菌毒素降解酶,可以高效的去降解霉菌毒素,带来动物健康的同时提升食品安全,在饲料行业“禁抗”大背景下来替代传统抗生素。

第二个生物技术——非核心原料替代技术也能帮助整个农牧行业。一方面是减碳,一方面是降低成本。

我们知道马铃薯渣是富含高营养成分的,但是它粘性较高且难以干燥。正常情况下工厂会将其当作废料直接排放于环境当中,极易产生生态污染,马铃薯渣在自然降解过程中也会释放较多的温室气体,不利于环境。

部分企业当下已经可以通过酶制剂将马铃薯渣直接转换为饲料,且成本低于传统饲料,废料再利用大幅减少了传统饲料生产过程中的能源消耗,在传统原材料价格大幅波动过程中也能起到很好的替代作用。

再比如海藻,海藻营养价值丰富,包含的营养物质是动物健康尤其是肠道健康的重要选择与补充。由于海藻当中富含各种聚糖胶类成分,动物难以直接利用。当下,部分公司开发出海藻专用生物酶,可短时间内将粘性海藻化成水,并产生可溶性膳食纤维及寡糖。该产品可以促进动物提升消化吸收效率,减少反刍类动物温室气体排放。

除了生物技术的引入,新能源也能够赋能农牧行业。

农牧行业二氧化碳排放占比占总排放量20%,二氧化碳主要来源就是能源消耗。以我们国家为例,近40年随着农业现代化水平的提高,能源消耗以及二氧化碳排放占比持续抬升。

2021年三季度各地拉闸限电,部分地区农牧企业生产也受到了一定影响,解决农业绿色能源问题也是较为重要的一个议题。与其他很多行业不同,农牧行业是一个拥有场地和场景的行业,美国环保局数据显示,农业生产占据了全球50%以上的可利用土地和超过70%的淡水资源,自身是具备较大的应用场景的,农牧企业如何更高的更高效率的去利用应用场景是一个重要的话题。

目前部分企业涉足渔光一体项目,是第一产业与第二产业的一次融合。渔光小镇项目一方面在传统养殖领域赋能,包括饲料、种苗、动保等,引领水产行业的新发展。另一方面,推动第二产业与第一产业的融合,制造业高效利用农牧行业场景空间来解决双碳问题,将农牧行业向“碳汇”行业引领。水产养殖本身提供的就是低碳蛋白,渔光一体项目更是农牧行业绿色转型进程中的大胆尝试。

目前大型渔光小镇项目有望达到500兆瓦以上的发电量,而小型渔光小镇项目也有不错的发电潜力,减少传统火力发电的温室气体排放。

我们通过这个项目对未来新农村的一二三产业融合做一个展望。2021年2月份国务院印发了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,其中提及要加快绿色农业发展,加快一二三产业融合发展。

资料源:朱雀基金整理

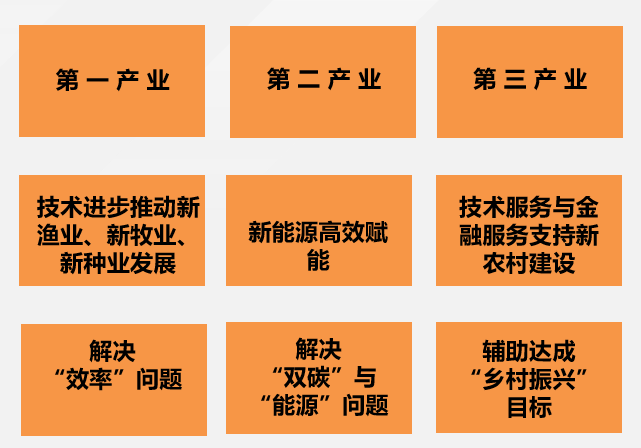

渔光小镇项目符合国家政策导向,我们认为,未来第一产业技术进步将推动新渔业、新牧业、新种业的发展,解决农业“效率”问题。第二产业尤其是新能源产业的赋能最重要的是帮助解决“能源”问题与“双碳”问题,第三产业主要是解决技术服务与金融服务辅助达成“乡村振兴”的战略目标。

当下看来,渔光一体项目只是乡村振兴进程中一、二、三产业融合的初级尝试,未来农牧行业的产业融合还大有可为,绿色转型之路也会不断向前探索。我们在这个过程中也会不断地利用专业性和产业协同寻找投资机会。

注:本文件非基金宣传推介材料,仅作为本公司旗下基金的客户服务事项之一。

本文件所提供之任何信息仅供阅读者参考,既不构成未来本公司管理之基金进行投资决策之必然依据,亦不构成对阅读者或投资者的任何实质性投资建议或承诺。本公司并不保证本文件所载文字及数据的准确性及完整性,也不对因此导致的任何第三方投资后果承担法律责任。

本文所载的意见仅为本文出具日的观点和判断,在不同时期,朱雀基金可能会发出与本文所载不一致的意见。本文未经朱雀基金书面许可,任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。